Auftrag durchgeführt, aber Problem nicht gelöst

Kennst du das Phänomen der Geisterfahrerprojekte?

Es passiert ständig: Projekte und Initiativen werden schnell in Organisationen gestartet, um ein drängendes Problem zu lösen. Hauptsache, es tut sich was! Doch am Ende werden Ziele verfehlt, Projekte abgebrochen oder die Lösung schleicht sich quälend langsam dahin. Weil versucht wird, ein Problem rein sachlich zu lösen – obwohl es oft gar nicht auf der Sachebene liegt. So werden Berater:innen und Projektmanager:innen zu Geisterfahrer:innen: mit hohem Tempo unterwegs, aber auf der falschen Spur.

Ein typisches Beispiel: Zwei Manager streiten sich über die zukünftige Ausrichtung eines gemeinsamen Prozesses. Beide spüren den Druck, etwas ändern zu müssen, sind sich aber uneinig, wer verantwortlich ist und wer am Ende entscheidet. Die täglichen Probleme werden immer drängender, also holen sie sich eine Fachberatung für den Prozess. Implizit hoffen sie: Damit löst sich auch ihr strategischer und organisatorischer Dissens wie von Zauberhand. Spoiler: Die Enttäuschung ist vorprogrammiert.

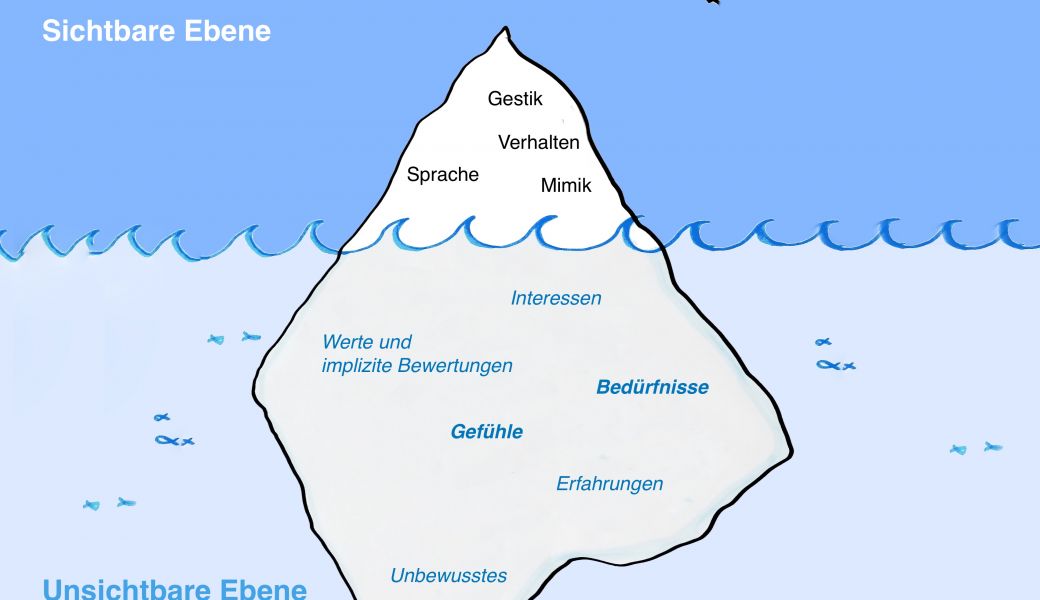

Warum das so ist? Das erklärt das Eisbergmodell.

Stell dir Menschen und Organisationen wie Eisberge vor: Nur 10–20 % sind sichtbar – also das, was wir hören, sehen und direkt wahrnehmen. Der Rest – – schwimmt unter der Oberfläche. Und genau dieser unsichtbare Teil macht 80–90 % aus und steuert unser Handeln.

Im Alltag konzentrieren wir uns auf die sichtbare Spitze: Was Kollegen sagen, wie Mitarbeiter:innen agieren, welche rationalen Argumente im Raum stehen. Doch unter der Oberfläche brodelt es: Machtfragen, persönliche Agenden, Ängste, unausgesprochene Erwartungen. Das Problem? Wir ignorieren das gern – es wirkt unprofessionell, unangenehm oder zu „weich“. Dabei hat dieser Teil die größte Wirkung.

Zurück zum Beispiel: An der Oberfläche geht es um die fachliche Ausrichtung des Prozesses. Unter der Oberfläche? Um Macht und Einfluss, darum, wer Recht hat und wer die Mitarbeiter:innen „besitzt“. Wird jetzt eine Fachberatung beauftragt, ohne diese Dynamiken zu beachten, landet sie unfreiwillig in der Schiedsrichterrolle. Das Ergebnis? Endlose Diskussionen, viele Präsentationen, bis alle Ecken des Spielraums ausgeleuchtet sind – oder das Projekt scheitert, weil einer der Manager blockiert.

Was wäre besser? Die Manager sollten vor oder während des Projekts offen über ihre Interessen und Erwartungen sprechen. Sie müssten ihren Verhandlungsspielraum klären und Regeln für den Umgang mit den Ergebnissen vereinbaren.

Die entscheidende Frage: „Worum geht es hier eigentlich (auch)?“

Für Führungskräfte ist es nicht einfach, diese Frage zu stellen. Für externe Berater:innen sollte es aber ein Alarmzeichen sein: Wenn etwas nicht stimmt, muss die Beziehungsebene auf den Tisch.

Typische Warnsignale:

- Es geht um Zusammenarbeit oder Kultur

- Offene oder schwelende Konflikte

- Organisatorische Strukturen (Zuständigkeiten, Arbeitsinhalte) sind betroffen

- Die Situation wirkt chaotisch, mit vielen Beteiligten und Meinungen

- Immer wieder dieselben Diskussionen

- Du fühlst dich unwohl und hast keine klare Lösung

- Viel Action, aber kein Fortschritt

- Du willst „mit einer Klappe viele Fliegen schlagen“

Und wenn du unsicher bist, wie du die Beziehungsebene angehst? Dann hol dir Unterstützung durch eine neutrale, professionelle Beratung. Die bringt nicht nur eine Außensicht mit, sondern kann auch das ansprechen, was sonst niemand aussprechen darf.

Kläre erst, was unter der Oberfläche schwimmt. Dann starte dein Projekt auf der Sachebene – mit klarer Richtung und ohne Geisterfahrer-Risiko.